Исследовательская команда химиков Санкт-Петербургского государственного университета под руководством Марии Пешковой представила прорывную технологию создания оптических датчиков, позволяющих с максимальной точностью анализировать ионный состав жидкостей. Этот инновационный проект получил поддержку Российского научного фонда (РНФ) и уже заслужил признание научного сообщества благодаря своей эффективности и экономичности.

Ионоселективные оптоды нового поколения

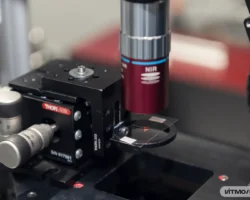

Ионоселективные оптоды — это современные полимерные датчики, способные фиксировать концентрацию различных ионов в растворах методом определения изменения цвета особо чувствительных красителей. Простота работы с такими сенсорами, компактные размеры и понятная визуализация сигналов делают их незаменимыми для специалистов в аналитической химии.

Подобные датчики находят применение в крайне разнообразных областях: от контроля питьевой воды и диагностики биологических жидкостей до промышленного мониторинга и экологических исследований. Их основные преимущества — высокая чувствительность, специфичность по отношению к определённым ионам, а также надежная стабильность сигнала, что позволяет получать достоверные результаты за минимальный промежуток времени.

Преодоление технологических сложностей

До недавних пор производство оптодов требовало сложных синтетических процедур — для улучшения работы датчиков в молекулы красителей вводились длинные алкильные цепи, усложняя и удорожая процесс синтеза и очистки. Группа Марии Пешковой из СПбГУ предложила альтернативный метод, избавленный от этих недостатков.

Учёные нашли решение в комбинировании водорастворимых красителей, способных менять свой оттенок в ответ на кислотность среды, с гидрофобными алкиламмониевыми солями. Такое взаимодействие приводит к формированию устойчивых ионных пар, подходящих для создания многоразовых оптических датчиков. Помимо упрощения получения функционирующих сенсоров, этот способ открывает возможности тонкой настройки их свойств: широкий выбор исходных компонентов позволяет менять физико-химические характеристики и чувствительность к различным ионам без значимых дополнительных затрат.

Гибкость, стабильность и точность

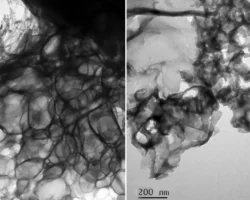

В ходе проекта были выявлены важные закономерности функционирования новых сенсоров. Например, стало ясно, что рабочие характеристики индикаторов напрямую связаны с видом исходного красителя и используемого противоиона: снижение гидрофильности компонентов обеспечивает большую стабильность работы датчиков даже в наиболее сложных жидких средах.

Еще одним значимым достоинством стало минимальное влияние посторонних ионов — датчики остаются точными даже при наличии большого количества различных солей, что расширяет область их применения. Новой технологией можно воспользоваться и для анализа природных вод, и для мониторинга крови, и для контроля промышленных стоков. Не менее важен тот факт, что изменяя кислотность используемого индикатора, удается подстраивать сенсор под специфические задачи, добиваясь наилучшей чувствительности.

Результаты испытаний и будущее развития

Разработанные в СПбГУ датчики успешно прошли испытания в естественных условиях — для проверки были взяты пробы прибрежных вод Черного моря в ходе осенней химической смены, прошедшей в образовательном центре «Сириус». Сравнение с привычными аналогичными технологиями показало: изобретенные оптоды демонстрируют высокую точность даже там, где стандартные устройства могут ошибаться из-за побочных ионов.

Отличительные черты новых сенсоров — стабильная работа, высокая избирательность и гибкая настройка под задачи пользователя — делают их крайне перспективными для дальнейшей коммерциализации и внедрения в различные сферы науки, медицины и промышленности.

Важность поддержки научных исследований

Реализация этого исследовательского проекта стала возможной благодаря гранту Российского научного фонда. Работы ведутся в рамках задачи по созданию безградуировочных оптических сенсоров, пригодных в том числе и для ранней экспресс-диагностики серьёзных заболеваний — например, муковисцидоза. Такой подход демонстрирует уникальную синергию между фундаментальной наукой и практическими потребностями современной диагностики.

Команда СПбГУ во главе с Марией Пешковой уверенно смотрит в будущее и планирует расширять область применения своей разработки, внося весомый вклад в развитие отечественных технологий аналитического контроля.

Источник фото: ru.123rf.com

Источник: scientificrussia.ru