Несмотря на упоминания в древних манускриптах, современные специалисты десятилетиями скептически относились к реальности и технической реализуемости этого аппарата. В 2017 году "Хоуфэн Дидун И" оказался даже исключен из китайских школьных программ как исторически неоднозначный артефакт.

Упорство ученых и древняя хитрость устройства

Но эта преграда не стала концом истории! Группа энтузиастов под руководством Сюй Гоудуна из Института предотвращения катастроф взялись за амбициозную задачу: создать точную копию древнего детектора и на практике удостовериться в его уникальных возможностях.

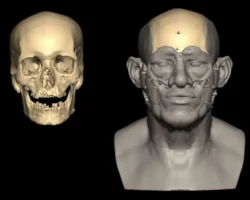

Как гласят старинные описания, "Хоуфэн Дидун И" выглядел как великолепный сосуд из бронзы, украшенный драконьими головами, смотрящими по сторонам света. Во рту каждого дракона находился металлический шар, а снизу, под широко раскрытой пастью, его терпеливо ждала бронзовая жаба. При сейсмическом сотрясении шар выскальзывал прямо в рот ждущей земноводной, безошибочно указывая, откуда пришла подземная буря.

Гениальная механическая система в действии

Восстановленная командой модель блестяще воплотила старинный замысел на основе трех ключевых узлов: чувствительного центрального маятника, передающего движение Г-образного рычага и остроумного блокирующего механизма. Даже при ничтожном колебании основания всего на 1 мм, маятник запускает цепь событий: рычаг активирует дракона в нужном направлении, и тот роняет шар. Продуманная блокировка здесь же обездвиживает других драконов – подтверждая легенду о том, что "один дракон возглашает, а семеро безмолвствуют".

Инженерный триумф древности поистине впечатляет: расчеты установили, что конструкция способна улавливать дрожь земли с невероятной амплитудой – всего 0,5 миллиметра!

Триумф древней мысли: возвращение легенды

Работа Сюй Гоудуна и его группы – это успешное возвращение "Хоуфэн Дидун И" в пантеон величайших технологических достижений человечества. Изобретенный в далеком 132 году н.э., в эпоху Восточной Хань, прибор показал удивительное техническое провидение. Подобный аппарат мир увидел лишь столетия спустя – лишь в 1856 году стараниями итальянца Луиджи Пальмьери возник его европейский аналог.

Источник: naked-science.ru