Команда исследователей из Санкт-Петербургского государственного университета, Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и Кольского научного центра РАН при поддержке Российского научного фонда (РНФ) добилась выдающихся результатов в изучении минерала хлоритоид. Специалисты раскрыли структуру новой разновидности этого минерала, открыв перед наукой новые возможности для оценки геологических процессов и условий формирования земной коры. Это совместное исследование направлено на развитие фундаментальных знаний о кристаллохимии и минералогии, а его лидер, профессор Андрей Золотарев, отмечает огромный потенциал открытий для современной геологии.

Хлоритоид: особенности строения и значение для геологии

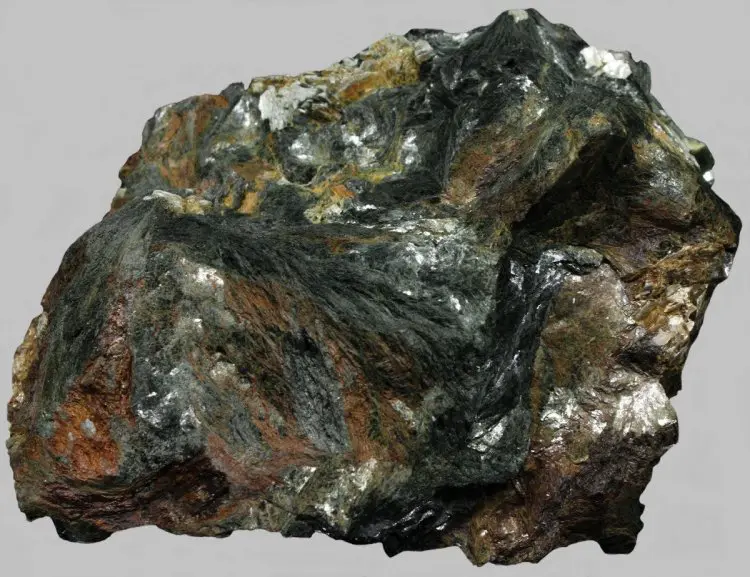

Хлоритоид — минерал, состоящий из чередующихся слоев оксида кремния и оксидов металлов, среди которых выделяются алюминий, железо и магний. Такой уникальный состав и структура делают его ориентиром при изучении горных пород, особенно тех, которые образуются под воздействием высоких температур и давлений. Чаще всего хлоритоид встречается в глинистых сланцах и алюмосиликатных породах на глубинах до 30 километров под поверхностью Земли. Его образование происходит в диапазоне температур от 300 до 550 °C, а давление может достигать значений, в 2−10 раз превышающих атмосферное.

Присутствие хлоритоида в породе — важный сигнал для геологов: этот минерал устойчив только до определенной температуры, и его разрушение начинается при нагревании выше 550 °C. Поэтому обнаружение хлоритоида позволяет с высокой точностью судить о температуре и давлении, при которых происходило формирование пород. Более того, сочетание хлоритоида с другими минералами, например, кианитом или хлоритом, дает дополнительную информацию о диапазонах давления, что делает этот минерал уникальным инструментом для реконструкции истории метаморфизма регионов.

Политипы хлоритоида: шаг к новым знаниям

До недавнего времени науке были известны только два политипа (или разновидности) хлоритоида, различающиеся порядком укладки атомных слоев в кристалле. Первый политип с низкой симметрией обычно появляется при умеренных температурах (300–400 °C), а второй – с наиболее совершенной структурой – формируется при более высоких температурах, превышающих 450 °C. Эти особенности стали предметом пристального внимания для минералогов и петрографов, стремящихся более точно оценивать термодинамические параметры земных недр.

Вновь открытый политип отличается сложной организацией слоев, что позволяет ученым по-новому взглянуть на механизмы формирования минералов в природе. Проведение тщательных лабораторных исследований и анализа структуры позволило команде Андрея Золотарева определить, что различия между политипами связаны не с объемным расположением атомов, а только с их последовательным чередованием. Этот вывод рассеивает прежние споры о трехмерных различиях между разновидностями и дает науке новый инструмент для уточнения минеральных индикаторов температуры и давления в метаморфических породах.

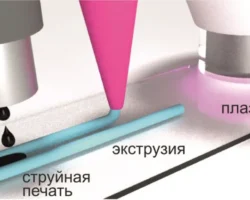

Технологии анализа: взгляд внутрь минерала

В ходе исследования образцов из уральского месторождения Косой Брод были применены современные методы рентгеноструктурного анализа. Эта технология позволяет буквально «заглянуть внутрь» минерального кристалла: образец помещается в особый аппарат — дифрактометр, где подвергается облучению рентгеновскими лучами. Отраженные от кристаллической сетки лучи создают на детекторе уникальные дифракционные картины, каждая из которых отражает точное расположение атомов.

Исследование команды из СПбГУ выявило уникальный третий политип — 3Т, отличающийся особой симметрией и сложной укладкой слоев. Это открытие существенно расширяет представления науки о возможных состояниях хлоритоида, подтверждая, что именно переслаивание атомных плоскостей определяет различие между политипами. Результаты анализа позволили предположить широкую распространённость нового политипа, хотя ранее его не удавалось обнаружить ввиду диагностики, осложнённой структурными дефектами минерала.

Вклад научного коллектива и перспективы открытий

Профессор Андрей Золотарев, руководящий исследованиями в Санкт-Петербургском государственном университете, отмечает: новооткрытый политип 3Т, скорее всего, распространён гораздо шире, чем полагалось ранее, ведь обнаружен он был в знаменитом месте на Среднем Урале, где впервые нашли хлоритоид еще в XIX веке. Основным препятствием оставалась сложность его выделения из-за внутренних дефектов кристаллов, но современные высокоточные методы дали шанс выявить этот скрытый вариант.

Следующие этапы исследований, поддерживаемых Российским научным фондом, направлены на определение точных условий стабильности нового политипа. Это позволит использовать его как высокоточный геотермометр — индикатор температуры, при которой формировались горные породы. Такой инструмент может привести к революции в понимании процессов горообразования, минералообразования и позволяет по-новому интерпретировать геологические разрезы регионов России и мира.

Практическая значимость открытий для геологии

Открытие нового политипа хлоритоида не просто расширяет кругозор в минералогии, но и приносит ощутимую прикладную пользу: теперь геологи смогут более точно определять температурные границы и давление древних геологических процессов. Это важно для поиска и оценки полезных ископаемых, изучения эволюции земной коры и построения надежных моделей геодинамики.

Современные достижения российских ученых, объединяющих усилия ведущих университетов и академических институтов, способствуют превращению России в один из мировых центров фундаментальных научных исследований минерального мира. Новые знания о хлоритоиде и его политипах привлекают к сотрудничеству коллег из других стран и стимулируют развитие междисциплинарных проектов в области геологии и материаловедения.

Оптимистичный взгляд в будущее науки

Расширение представлений о структуре и разнообразии хлоритоида с каждым годом открывает новые горизонты для молодых ученых и практиков, специалистов в области ресурсов и геологоразведки. Синтез фундаментальных и прикладных знаний воплощается в авторитетных работах под руководством профессора Андрея Золотарева, а мощная поддержка Российского научного фонда способствует появлению новых открытий и инноваций.

Исследования хлоритоида, проведенные Санкт-Петербургским государственным университетом, Институтом вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и Кольским научным центром РАН, подтверждают: каждый новый политип минерала может стать ключом к разгадке сложных процессов, формирующих лицо нашей планеты, и показать реальные перспективы рационального освоения её недр в интересах общества и науки.

Источник: scientificrussia.ru