Команда ученых ИТМО во главе с Александром Агликовым представила революционную вычислительную модель для анализа взаимодействия между шероховатыми поверхностями. Новый инструмент одинаково успешно применяется к самым разным масштабам: от ультра-малых наноструктур и тонких пленок до гигантских геологических форм — горных цепей и материковых плато. Благодаря этому открытию ученые и инженеры по-новому взглянут на природу трения, износ материалов и процессы, происходящие на совершенно разных уровнях.

Разработка ИТМО может найти широкое применение в различных областях, начиная от создания более прочных и долговечных механизмов до изучения сложного рельефа других планет. Модель позволяет не просто определять контактную площадь между деталями различной степени шероховатости, но и предсказывать ее поведение под нагрузкой во времени.

Зачем инженерам и ученым нужен новый взгляд на рельеф

Почти все механические устройства — начиная от автомобилей и заканчивая промышленными турбинами или бытовой техникой — собираются из множества деталей. В местах контакта этих деталей возникает трение, неизбежно приводящее к износу и потере эффективности. Для инженеров и конструкторов постоянной задачей остается поиск методов, позволяющих сделать сцепление более плавным и снизить скорость износа.

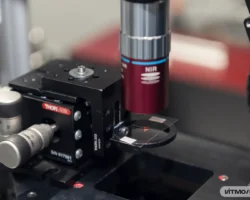

Влияние рельефа на качество и долговечность контактов давно изучается учеными. Основные методы оценки рельефа — это атомно-силовая микроскопия, профилометрия, а для больших объектов — спутниковая съемка. Однако такие способы не всегда могут уловить важные характеристики поверхности: например, латеральные (отвечающие за ориентацию неровностей) или многомасштабные аспекты текстуры, которые критично важны для описания поведения деталей в работе. Без их учета нельзя точно предсказать, как две поверхности будут вести себя при соприкосновении в динамических условиях.

Почему старая математика ограничена масштабами

Для определения параметров рельефа используются математические методы анализа. Однако большинство существующих подходов успешно справляется либо с очень малыми — нано- и микромасштабными — объектами, либо только с большими, макроуровневыми поверхностями. Отдельно анализируются текстуры деталей размером в доли микрона, отдельно — данные спутников и топографические карты планет.

Из-за этого разрыв в масштабах не удается преодолеть давно: многие модели либо теряют точность при увеличении масштаба, либо не учитывают мелкие детали при анализе крупных форм. Эта проблема усложняет и прогнозирование износа технологических деталей, и моделирование природных процессов на поверхности планет.

Передовые решения от исследователей ИТМО

Новейшая вычислительная модель, созданная в ИТМО под руководством Александра Агликова, стала универсальным инструментом, способным анализировать контакт между шероховатыми поверхностями на любых уровнях. Она учитывает ключевые параметры текстуры: как крупномасштабные неровности, так и мельчайшие детали, которые раньше оставались недоступны классическим методам.

Особая сильная сторона этой методики — предсказание изменения площади контакта в зависимости от приложенной нагрузки и свойств самой поверхности. Теперь инженеры могут заранее моделировать износ деталей в самых разнообразных условиях, выбирая для производства оптимальные материалы и типы обработки. Кроме того, геологи и астрономы смогут получать новые данные о формировании рельефа Земли и других планет, интегрируя микромасштабные особенности в общую картину.

Благодаря новой модели российские ученые внесли значительный вклад в современные представления о трибологии — науке о трении и износе. В будущем это открытие поможет выводить на рынок изделия с увеличенным сроком службы, а фундаментальная наука получит универсальный инструмент для поиска закономерностей формирования поверхности на любом уровне масштаба.

Ожидаемые эффекты и перспективы применения

Разработка ИТМО открывает пути к созданию компонентов машин и механизмов с существенно повышенной долговечностью. Автомобили, самолеты и бытовая техника станут более надежными и безопасными. В перспективе модель может использоваться для оптимизации процессов машиностроения, повышения надежности электроники и разработки инновационных покрытий со специально заданными свойствами.

Под руководством Александра Агликова ИТМО укрепляет позиции одного из центральных исследовательских центров страны, способных задавать мировые тренды в современной науке о материалах. Такой прорыв служит отличным примером того, как фундаментальные прикладные исследования объединяются для решения задач, значимых для всей индустрии и науки.

Ученые из Университета ИТМО разработали инновационную методику для исследования характеристик рельефа поверхностей, охватывающую невероятно широкий диапазон масштабов — от микроскопических наноструктур до грандиозных горных массивов. Этот многофункциональный алгоритм способен анализировать любые карты высот: будь то едва заметные неровности на ультратонкой полимерной пленке или колоссальные поверхности, образованные природными процессами на Земле.

Универсальная модель для понимания взаимодействия поверхностей

Предложенная учеными модель способна не только рассчитать геометрические и топологические параметры контактных площадок между поверхностями, но и спрогнозировать, в какой момент две шероховатые поверхности начнут смещаться друг относительно друга. Такой инструмент открывает большие возможности для изучения процессов трения, сцепления и скольжения в самых разных областях — от проектирования микроэлектроники до исследовательской геологии.

Ключевым элементом является загрузка данных о рельефе в виде квадратной матрицы. Каждый пиксель этой матрицы отражает высоту конкретной точки на исследуемой поверхности. Программа автоматически определяет разницу между самой высокой и самой низкой точкой рельефа, после чего этот диапазон делится на несколько уровней давления. На каждом уровне модель показывает, как происходит контакт между поверхностями, позволяя исследовать условия возникновения скольжения и другие нюансы межповерхностного взаимодействия.

Испытания на широком спектре материалов и масштабов

Чтобы убедиться в работоспособности и универсальности алгоритма, исследователи успешно протестировали его на различных типах данных. Были взяты результаты атомно-силовой микроскопии — например, поверхности кремниевых пластин, полимерных пленок, материалов биологического происхождения и пленок диоксида вольфрама, а также снимки, полученные растровой электронной микроскопией, такие как микрокристаллы переходных оксидов металлов. В дополнение к реальным экспериментальным данным, в расчетах применялись и придуманные синтетические рельефы, а также измерения реальных ландшафтов — топографии Карельских озер, скалистых вершин Гранд-Каньона, легендарных гор Арарат и Фудзиямы.

Такой размах исследований не только подтверждает эффективность нового метода для самых разных поверхностей, но и позволяет выявить уникальные законы, по которым действует природа на всех масштабах — от малых технологичных структур до гигантских геологических образований.

Удивительное открытие: универсальные законы развития поверхностей

В результате кропотливой работы ученых появилась невероятно интересная гипотеза: как оказалось, рельефы, независимо от масштаба, материала или способа измерения, ведут себя весьма схожим образом. То есть, и величественная гора, и тончайшая структура металла подчиняются одинаковым физическим законам, если речь идет о взаимодействии поверхностей на различных уровнях нагрузки. Это открытие позволяет по-новому взглянуть на процессы, протекающие при сжатии и взаимодействии любых тел, и дает важный научный инструмент для дальнейшего развития прикладных областей знания.

«Наша команда не только сформировала высокоточный способ вычисления основных признаков рельефа, но и впервые показала: все поверхности, будь то природные или искусственно созданные, демонстрируют схожие характеристики поведения. Мы надеемся, что эти выводы позволят быстро и объективно прогнозировать взаимодействие материалов — от разработки микроустройств до изучения сложных природных массивов», — отметил Александр Агликов, инженер и один из авторов открытия из научно-образовательного центра инфохимии ИТМО.

Будущее технологических и научных инноваций

Новое направление исследований открывает массу перспектив для прикладной науки и высоких технологий. Инструмент, разработанный учеными из ИТМО, способен значительно ускорить процессы создания новых материалов, их тестирования и прогнозирования поведения при взаимодействии с другими поверхностями. Это особенно важно для микроэлектроники, где минимальные отклонения в рельефе поверхности могут повлиять на функционирование устройств, а также для геологии, которая ищет эффективные способы анализа сложных рельефов и предотвращения природных катастроф.

Исследование, раскрывающее универсальные закономерности природы, демонстрирует непрерывное стремление науки к интеграции знаний и созданию инновационных решений, способных облегчить и улучшить жизнь людей по всему миру.

Современные научные открытия открывают новые горизонты для изучения различных природных процессов, и свежая разработка ученых в области моделирования рельефа внесла значимый вклад в эту область. Созданная универсальная модель позволяет детально анализировать поверхность объектов различного масштаба — от микроскопических структур до огромных горных хребтов. Благодаря этой технологии появляется возможность по-новому взглянуть на процессы трения, износа и деформации, что открывает перспективы для инноваций в инженерии и естественных науках.

Прорыв в анализе поверхностей

Новая математическая модель помогает изучать закономерности формирования русел рек, строение и распределение притоков, а также площадь, с которой собирается вода. Такие исследования становятся не только более точными, но и эффективными, что особенно ценно при проектировании гидротехнических сооружений и предсказании изменений ландшафта. В технической сфере этот подход открывает возможность создавать сверхпрочные покрытия, уменьшать износ деталей в механизмах и значительно продлевать срок их службы. Работая на опережение времени, ученые прокладывают путь к появлению новых, более устойчивых к повреждениям материалов и конструкций.

Широкий спектр применения и шаг в будущее

Уникальность новой модели заключается в ее многофункциональности: она может быть успешно применена не только на нашей планете, но и в исследованиях космического пространства. Например, с её помощью возможно проводить сравнение кратеров, образованных метеоритными ударами на разных планетах и спутниках. Это позволит определить, насколько схожи произошедшие столкновения и особенности поверхности каждого небесного тела. Такие возможности выводят науку на принципиально новый уровень, способствуют развитию астрономии и помогают ответить на вопрос о природе процессов, происходящих во Вселенной.

Именно благодаря передовым расчетам, наработкам ученых и энтузиазму исследователей будущее технологий, связанных с анализом рельефа и поверхности, становится все более отчетливо видно. Новая модель обязательно найдёт практическое применение в различных сферах — от промышленности до космонавтики, способствуя созданию безопасного и комфортного мира для будущих поколений. Постоянное стремление к открытию нового и усовершенствованию существующего гарантирует устойчивое развитие и уверенность в завтрашнем дне.

Источник фото: ru.123rf.com

Источник: scientificrussia.ru